河長制與生態文明的關系及其在部分地區的落實情況----綜述與建議

李雨亭

(中國礦業大學,江蘇省徐州市,130000)

摘要:水資源是人類賴以生存的資源之一,隨著水資源日益短缺,水環境的保護成了各國環保研究的重要命題。隨著經濟社會快速發展,我國河流、湖泊的水資源狀況出現了一些新的問題,如河道干涸湖泊萎縮、水環境狀況惡化、河湖功能退化等,對保障水安全帶來嚴峻挑戰。面對這些問題,亟需大力推行河長制,推進綠色水資源的發展,保障河湖功能永續利用,維護河湖健康生命。本文從介紹各省推行河長制的情況出發,討論河長制推行過程的重要舉措及一些建議。

關鍵字:河長制;生態文明;水環境

1河長制與生態文明的關系

1.1 河長制的起源

河長制是由中國各級黨政主要負責人擔任“河長”,負責組織領導相應河湖的管理和保護工作的制度。地處太湖流域的浙江省湖州長興縣,河網密布,水系發達,有547條河流、35座水庫、386座山塘。豐富的水資源,造就了長興由水帶來的一系列文化特質。但在20世紀末,這個山水城市在經濟快速發展的同時,生態環境不斷惡化,污水橫流、黑河遍布。為了創建全國衛生城市,2003年10月,縣委辦下發文件在全國率先對城區河流試行河長制,由時任水利局、環衛處負責人擔任河長,對水系開展一系列保護整治行動,水污染治理效果非常明顯。2008年,長興縣委下發文件,由四位副縣長分別擔任4條入太湖河道的河長,所有鄉鎮班子成員擔任轄區內的河道河長,由此縣、鎮、村三級河長制管理體系初步形成[1]。

1.2 河長制的產生對生態文明建設的重要意義

1.2.1 河長制的產生打開了我國水環境治理困局的大門

隨著我國經濟的飛速發展,近年來我國也一直在強調環境治理,但怎么治理,由誰負責,責任不明確,監管不到位等問題一直成為環境問題治理的瓶頸難題。河長制的實施,讓這一問題有效清楚的看到了出路。責任明確,工作由虛變實。讓我國的生態文明建設有了可靠的落腳點。

1.2.2 河長制的產生形成了環境治理新的工作體系

生態文明建設有了新的形式:各地形成了新的河湖治理工作體系,大致分為:一,行政體系,包括河長制的工作任務及責任制、考核、監督、獎懲、責任追究等;二,政度體系,包括財政投入支出、產業結構調整、對企業補償、認責等的制度;三,法制體系,包括執法檢查、法制宣傳教育等。

1.2.3 河長制的產生調動了民眾對生態文明建設的積極性

河長制在河湖段設立河長公示牌,清晰明確的說明了該段河長職責、聯系方式等,民眾可以積極反應問題,有的地區還加入了志愿者和民眾的積極參與,讓更多的人意識到生態文明建設的重要性,參與到環境保護中來。

2 部分地區落實河長制的重要舉措

2.1 甘肅省

甘肅省臨澤縣水系交錯,水資源條件好。 擁有黑河、梨園河2條過境河流和28條山洪溝道, 鸚鴿嘴、紅山灣等10座中小型水庫, 共同構成了縣域水系網絡[1]。臨澤縣根據河流分布與行政區劃, 按照屬地管理、分級負責的原則, 建立縣、鎮、村三級河長負責制。在縣水務局設立河長制辦公室,為常設機構,具體負責河長制的工作落實,并在各鎮設立相應的河長制辦公室,承擔行政區域內河長制的具體實施工作。同時,臨澤縣的河長名單通過媒體向全社會公布,在河岸顯要位置設立公示牌,標明河長職責以及監督電話等內容,接受群眾監督。

2.2 吉林省

吉林省地處松遼平原腹地, 是河源省份, 為東北的“水塔”。河流眾多,水系發達。中央關于全面推行河長制的意見下發后, 吉林省水利廳組織人員分別到浙江、江蘇等地學習調研,并多次與水利部進行溝通,印發了《吉林省全面推行河長制實施工作方案》,在實施河長制后,由省委深化改革領導小組對各地、各省級成員單位進行專項督察,開展考核等工作,推動了河長制的落實。

2014年長春市成為第二批全國水生態文明建設試點城市[2],長春市水利部努力踐行新時期水利工作方針,與長春市水生態文明城市建設試點的實際結合,加強水資源保護及利用。建立水生態監測實驗室,成立領導小組及工作組,以水質理化指標、重金屬等檢測項目為主進行水生態系統環境監測。在這期間,以伊通河為主軸的水生態環境得到改善,永春河河道綜合治理工程、百里生態長廊建設等從源頭上扭轉了生態環境惡化的趨勢。

2.3 湖北省

湖北省地處長江中游,湖泊眾多。湖北省在全國首推湖長制,其經驗可供全國湖泊流域生態保護借鑒。湖北省依據省情,高度重視中央關于全面實施河長制的舉措,結合湖北省特點,在全省推行了湖長制。提出在河長制的基礎上建立湖長制,在2017年先后出臺實施方案、建立四級湖長責任制、落實省市縣三級河湖長制工作機構、完成監督檢查的評估體系。在2018年初得到水利部和環保部的積極評價。由省委書記及省長帶頭,以上率下,建立了相關統籌與考核體系,僅2017年就累計開展了河湖專項整治行動20000余次[3],創新試行多種河湖管理治理模式,將湖泊與社會建設、產業創新、生態保護等結合起來,其成果得到各中央媒體廣泛關注和推行。

值得一提的是,湖北省積極發揮社會公益組織、調動群眾力量,讓社會共建生態社會、共享生態文明成果,發揮志愿者和愛水人士作用,發展河湖志愿者16000余人。忽視水生態文明的現象得到很大改善。

宜昌市于2017年實行河長制。黃柏河是宜昌境內長江中游左岸的一條一級河流,流經七個鄉鎮,全長162km,流域面積1902km2。建有玄廟觀、西北口等5座水庫,黃柏河已經成為宜昌及周邊7個縣市區的生命之源[4]。實施河長制,維護水生態文明,是推進綠色發展的重要基石。黃柏河流域分配1位市級河長、6位縣級河長、8位鄉級河長和27位村級河長。為維護黃柏河流域水生態文明采取的諸多舉措值得探討。開展多種圍繞黃柏河流域水生態的課題研究,并于2018年2月正式實施《黃柏河東支流域生態補償方案》,每年專項撥款1000萬元作為黃柏河生態治理的補償資金,按照。按照“誰污染、誰治理, 誰保護、誰受償”的原則為指導加強生態建設。加強綜合治理,督促各企業安裝廢水沉淀池、生活污水動力處理裝置等,有效提高了企業污水治理管理水平。黃柏河綜合治理以來水質達標率年年增高。通過綜合執法、多種舉措并施等方式有力推動了黃柏河流域的水生態保護,推動了水利事業的高效發展。

2.4 云南省

云南省在處理滇池流域污染問題時,給流入滇池的82條河道都安排了河長,要求他們把控水源品質,設計了督察體系:全面建立省、市、縣三級督察體系。實現河湖庫渠全覆蓋。

昆明、麗江、保山、普洱等州市結合本地實際,引入“企業河長”“民間河長”“學生

河長”等方式參與落實河(湖)長制[5]。其中普洱市境內水資源豐富,河流眾多,大中小水庫、水電站超過300座[6],依據境內實際情況,除了河流有一河一策”外,水庫和溝渠也分別設立“一庫一策”和“一渠一策”,可以 同時解決河、庫、渠的水環境問題。境內李仙江、瀾滄江以及南卡江等河流均為國際河流,河長制的推行不僅有助于維護國際河流的生態水資源環境,實現綠色的長久發展,進而避免水環境惡化引起的國際糾紛。

曲靖市明確全市18條主要河流水質達標由地方政府主要領導為第一責任人,建立出境斷面水質達標交接制度,形成了上下游水環境聯動保護、生態系統共同建設、工作職責縱橫兼顧的水環境保護責任體系[7]。

2.5 河南省

河南省地跨長江、淮河、黃河、海河四大流域,境內河流眾多,水環境面臨壓力大,河湖管理保護工作面臨巨大挑戰,且河南省水資源短缺嚴重、個別河流污染嚴重、部分區域河道生態受損嚴重等成為經濟可持續發展的瓶頸。河南省于2017年底建成由省到村的五級河長體系,成立省市縣三級河長制辦公室,將河長制的具體任務定為保護加強水資源保護、岸線管理保護、水污染防治、水環境治理、水生態修復、水執法監管六個方面[8],積極推進全面河長制的實現,加快水環境生態文明建設。

2.6 江蘇省

江蘇省水利廳于2017年12月27日召開新聞發布會,正式宣布江蘇省全面建立河長制。江蘇省成為全國首個宣布全面建成河長制的省份。江蘇省自2007年在無錫試行河長制出現明顯的治理效果后,省政府決定在整個太湖流域推行河長制,隨后推行至全省,2012年省政府推行相關政策要求在全省強制試行河長制。2016年河長制推向全國。

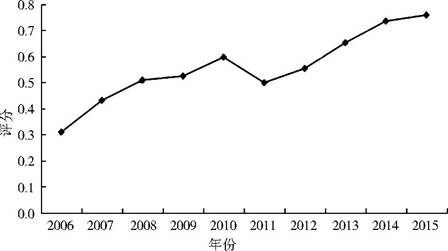

圖1 2006-2015年江蘇省河長制推行成效走勢

由圖1可以看出, 從2006年到2015年江蘇省河長制推行成效明顯, 水生態文明建設水平呈上升趨勢,2010-2012年間,河長制的推行引發各地效仿但缺乏高層管理且河長治理積極性有下降[9]。直到2013年1月水利部出臺了《關于加快推進水生態文明建設工作的意見》,明確指出了水生態文明建設的原則、目標及工作任務等,為河長制的發展起到了關鍵的推動力。并有研究者發現,河長制的推行及生態文明建設與這座城市居民的生活水平、城市的經濟發展有密切關聯。經濟基礎強的城市可以投入更多資金用在河湖的治理,居民生活水平越高,環保意識也增強,在環保方面就更配合和支持。所以一個城市地區的發展與它生態文明建設的步伐是一致的,相輔相成的。

3 推進河長制過程中存在的問題與建議

3.1推進河長制過程中存在的問題:

3.1.1 河(段)“虛位”現象不同程度存在[10]

有的河長布置任務多,實際管理少。有的甚至不清楚自己管理的河段的實際問題,盲目下令,河長有名無實。

3.1.2 各部門間統籌協調能力不強

河長制的實施需要各部門之間的有效配合,缺少監管、河流治理能力弱大部分原因是各部門間的配合協調能力弱。

3.1.3 資金投入不足

河流治理需要大量的資金投入,有的地區污染嚴重但無法滿足治理資金足夠,導致治理缺乏動力。

3.2完善河長制的建議

3.2.1 完善工作機制

建立健全合理的責任體系,加強立法,將河長制定入法律和行政范疇。明確各方職責,落實工作任務;加強工作人員培訓,增加工作人員專業知識,避免盲目治理;資金的投入要做到“穩、準、狠”;保護河湖需要因地制宜、統籌兼顧,全面改善河湖生態,建立生態保護補償機制,加大對生態敏感區、源頭區的保護力度,加強綜合整治,加強各部門間的有效配合,促進河湖水生態文明快速穩步發展。

3.2.2 加強宣傳力度

提高公民環保意識,讓公眾參與到河流環境治理、保護中來,在民間倡導志愿者和監督員,設立民間河長;拓寬合作渠道,讓一些企業也參與到河長制的運作中,同時也增加了企業的影響力,實現環保和企業利益的雙贏。

3.2.3 增加監督

增加獎懲制度,把問責落實到實處。做到誰負責誰治理,誰治理誰落實。派遣監督人員隨機檢測,鼓勵民眾參與到監督工作中。

3.2.4 引進專業人才,提高治理效率

河湖泊水生態環境質量由專業人員檢測。要強化水環境質量目標管理,增加環境方面專業人員在河長制工作中的指導與監督作用,提高治理效率,建立健全水環境風險評估排查、預警預報與響應機制,推進水環境治理網格化和信息化建設。

4 結論

2011―2013年第一次中國全國水利普查成果中顯示,中國流域面積50平方公里以上河流共45203條,總長度達150.85萬公里。常年水面面積1平方公里及以上天然湖泊2865個,湖泊水面總面積7.80萬平方公里。2016年12月,中國中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于全面推行河長制的意見》,并發出通知,要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。河長制的實施大力推行節水型社會建設,保證了河湖生態基礎,使我國生態文明的建設邁出了巨大且重要的一步,是我國生態文明建設中富有成效的實踐。我國生態文明建設任重道遠,還應涌現出更多有利于發展的好辦法、好點子;應提高全民素質,讓大家共享生態文明建設成果,共創環境美好的明天。

參考文獻

[1]張政. 浙江探索實行河長制調查[N]. 光明日報,2018-02-02(007).

[2]張之脈.推行河長制 建設水生態文明[J].農業科技與信息,2017(20):47+50.

[3]蔣翠紅,張惠峰,劉永波.發展水生態文明建設,全面推行河長制――吉林省長春市水利部門一直在行動[J].南方農機,2018,49(06):214-215.

[4]湖北省貫徹落實河長制開創河湖管護新舉措[J].水資源開發與管理,2018(09):1-4.

[5]賀圣權,梅莎,陳娟.河長制助推黃柏河流域保護[J].水資源開發與管理,2018(09):5-7.

[6]胡皓達.部分省份河長制介紹及比較[J].上海人大月刊,2017(09):52-53.

[7]羅躍輝,李仲,黃玉美,陳欣.沿邊跨境多民族地區河長制探索――以普洱市為例[J].人民長江,2018,49(S1):26-29.

[8]熹微.全面落實河長制 打造云南生態河道[J].創造,2018(01):60-63.

[9]李柳身.全面推行河長制 助力中原更出彩[J].河南水利與南水北調,2017(03):1-2.

[10]姜明棟,沈曉梅,王彥瀅,王蕾.江蘇省河長制推行成效評價和時空差異研究[J].南水北調與水利科技,2018,16(03):201-208.

[11]劉鴻志,劉賢春,周仕憑,席北斗,付融冰.關于深化河長制制度的思考[J].環境保護,2016,44(24):43-46.

作者簡介 李雨亭(1994- ),女,山東省萊陽市,學士,研究方向為再生水利用研究